ITALIENISCHER KÜNSTLER

Antikisierende Szene mit Reitergruppe. Stellenweise weißgehöhte und gewischte Rötelzeichnung mit Einfassungslinie in Schwarzbraun in der Art von Antonio Tempesta um 1700.

Auf bräunlichem Bütten. 27,7 x 42 cm (Darstellung und Blatt). Mit geglätteter Mittelfalte und Papierquetschfalte, kleiner Randfehlstelle sowie geringfügig beschnittener Einfassungslinie im Bereich der linken oberen Ecke alt auf Unterlage montiert. Etwas gebräunt und schwach stockfleckig. Besonders sowohl durch die sparsam gesetzte Weißhöhung der bewegten Figurengruppe als auch durch die Ausarbeitung der Gewänder und der Pferdekörper interessante Arbeit. Provenienz: Sammlung Erik Jayme, Heidelberg.

Verkaufspreis: 1.800 €

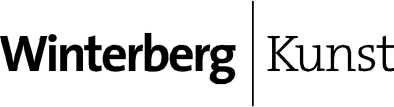

ITALIENISCHER KÜNSTLER

Herkules und Cacus. Rötelzeichnung nach der um 1620 entstandenen Skulptur von Stefano Maderno, um 1750.

Auf chamoisfarbenem Bütten mit Wasserzeichen: Bekröntes Fleur de Lys- Wappen mit Monogramm „WR“ und Zahl „4“. 37,6 x 23 cm (Darstellung; Blatt: 37,8 x 20,7-23,5 cm; rechter Rand unregelmäßig beschnitten). Vereinzelt (braun-) fleckig. Mit wenigen dünnen Papierstellen am linken Rand sowie mit winziger Fehlstelle in der linken unteren Ecke. Maderno (Palestrina 1575 -1636 Rom) gilt als einer der herausragendsten Bildhauer des 17. Jahrhunderts und trug maßgeblich zur Entwicklung der barocken Skulptur in Italien bei. Der Künstler der vorliegenden Zeichnung hat diese wohl vor dem Original geschaffen. Die hohe Qualität der Zeichnung läßt auf eine geübte Hand schließen.

Verkaufspreis: 4.800 €

ADOLPH VON MENZEL

Breslau 1815 – 1905 Berlin

Von einem Teller speisende, junge Frau. Stellenweise gewischte Bleistiftzeichnung um 1878.

Monogrammiert. Auf festem chamoisfarbenem Vélin. 21 x 13,5 cm. Das vorliegende Blatt ist in die Reihe der sog. „Ballstudien“ einzuordnen. Es handelt sich hierbei um eine Studie zu dem berühmten Gemälde „Das Ballsouper“, das Menzel 1878 vollendete. Es wird seit dem Ankauf im Jahr 1906 als eines der bedeutenden Hauptwerke Menzels in der Nationalgalerie in Berlin ausgestellt (Inventar-Nr. A I 902). In der für ihn charakteristischen Weise zeigt der Künstler, leicht von oben betrachtet, die Halbfigur einer dekolletierten jungen Dame. Sie hat den Blick leicht nach unten gesenkt und ist gerade dabei, etwas von dem Teller in ihrem Schoß aufzunehmen. Die festliche Kleidung der jungen Frau mit den Handschuhen unterstreicht die Ballatmosphäre. Für den Vordergrund des Gemäldes schuf Menzel eine Reihe von Studien von jungen Ballbesucherinnen, die – wie auch das vorliegende Blatt – in das endgültige Gemälde aufgenommen wurden. Diese Zeichnungen finden sich u. a. in der Nationalgalerie Berlin (Inventar-Nr. 220) sowie in der Graphischen Sammlung München (Inventar-Nrn. 33335 und 38612). „Seit er am Krönungsbild [König Wilhelm I] gearbeitet hatte, war Menzel häufig zu Hofe geladen. […] Bis in seine letzten Jahre hinein besuchte er die großen Hofbälle, auf denen man sein Beobachten und Skizzieren duldete, auch wenn er dazu mitunter auf einen Tisch kletterte. Die über viele Jahre hin entstandenen „Ballstudien“ bilden auch dem Stil nach eine Werkgruppe für sich, die in einer roten Tasche im schwarzen Spind des Ateliers aufbewahrt wurde. ‘Das Ballsouper’ bietet eine Synthese dieser Beobachtungen. Das von Motiven überquellende, räumlich komplexe Bildgeschehen mußte sich auf der Leinwand selbst ordnen, denn der späte Menzel vermied es, Bilder zu entwerfen. Daher ein mosaikartiges, verwirrendes Vielerlei… In der großen Pause zwischen den Tänzen, während der Hof sich bereits zurückgezogen hat, bedient sich die zweite Garnitur der Gäste am Büffet. Die Damenwelt beherrscht die rechte Bildhälfte, die linke ist das Reich der Herren. Überall Unbequemlichkeiten und Ablenkungen. Allen Höflichkeiten zum Trotz behindert jeder jeden“ (https://recherche.smb.museum/detail/962848/das-ballsouper). Provenienz: Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das vorliegende Blatt auf Empfehlung von Hans Thoma, damals Direktor der Kunsthalle Karlsruhe und Professor an der Großherzoglichen Kunstschule, von Karl Malsch, Karlsruhe gekauft. Seitdem Süddeutsche Privatsammlung.

Verkaufspreis: 28.500 €

ANTONIO MOLINARI – zugeschrieben

Venedig 1655 – nach 1735 (?)

Auf einer Wolke thronenden Maria mit dem Jesusknaben, davor ein Heiliger kniend, darunter anbetende, nackte Figuren. Lavierte Federzeichnung in Braun über Bleistift, wohl Vorstudie für ein Deckengemälde.

Auf Bütten mit Wasserzeichen: „Lilie mit angehängtem T“. 19,5 x 25 cm (Darstellung; Blatt: 26,5 x 20,5 cm). Mit geglätteter, horizontaler Faltung. Schwach braunfleckig. Ränder gering unregelmäßig und hauptsächlich an den oberen Ecken mit durchscheinenden Kleberesten. Molinari war Schüler seines Vaters Giovanni Battista Molinari sowie später wahrscheinlich des Tenebristen Antonio Zanchi in Venedig. Er entwickelte, beeinflußt durch die venezianische Malerei des 16. Jahrhunderts sowie der hochbarocken Malerei von Luca Giordano und Pietro da Cortona seinen eigenen Stil und gilt als einer der führenden Maler des späten Seicento und beginnenden Settecento in Venedig. Provenienz: Winterberg, Heidelberg, Auktion 41, 1990. Sammlung Erik Jayme, Heidelberg.

Verkaufspreis: 1.800 €

MARTIN VON MOLITOR

1759 – Wien – 1812

Waldlichtung mit mächtiger Eiche am Teich. Zeichnung in schwarzer Kreide mit Einfassungslinie in Tuschfeder.

Verso alt bezeichnet „Molitor fec“. Auf Bütten mit Wasserzeichen „C & I Honig“ (angeschnitten). 32,4 x 43 cm (Darstellung und Blatt). Alt auf Sammlerunterlage montiert. Etwas angestaubt und fleckig. Ab 1779 studierte von Molitor in Wien in der Klasse für Landschafts-Zeichnung und Malerei bei Johann Christian Brand, zu dessen talentiertesten Schülern er zählte. Seit 1787 als Assistent Brands tätig, erhielt er 1789-95 ein zusätzliches Stipendium und reiste 1802 im Auftrag des Kunst- und Industriecomptoirs mit Jakob Gauermann nach Tirol, um „Prospecte aus dem Tyrol“ anzufertigen. Daraufhin wandte er sich vermehrt heimischen Motiven zu. Er malte und zeichnete mit Vorliebe die nähere Umgebung Wiens. Bereits zu Lebzeiten fanden seine Werke großen Anklang und waren in allen wichtigen Wiener Privatsammlungen der Zeit vertreten. Im Oeuvre des Künstlers finden sich Gouachen (oft auf blauem Papier), Zeichnungen in Bleistift, Sepia, Tusche oder Kreide sowie Radierungen und wenige Ölgemälde. Seine Werke gehören der Übergangszeit zwischen spätbarocker, italianisierender Ideallandschaft nach dem Vorbild von Claude Lorrain bzw. Nicolas Poussin und tatsächlicher Landschaftsdarstellung an, denen ein intensives Natur-Studium vorausgeht.

Verkaufspreis: 2.000 €

FRIEDRICH OVERBECK

Lübeck 1789 – 1869 Rom

Anbetung der Könige. Bleistiftzeichnung mit Einfassungslinie um 1811/12.

Blühm, Andreas und Gerhard Gerkens (Hrsg.): Johann Friedrich Overbeck, Lübeck 1989, Nr. 79 mit Abb. S. 195. B. Heise, Friedrich Overbeck. Künstler des Lukasbundes (Ausst.-Kat. Winterberg), Heidelberg 2009, Nr. 02. –

Auf transparentem Papier. 16,8 x 22 cm (Darstellung; Blatt: 18 x 22,5 cm). Stellenweise geringfügig wellig. Ab 1810 studierte Overbeck an der Wiener Akademie, opponierte jedoch bald gegen den Lehrbetrieb und gründete zusammen mit Franz Pforr, Joseph Sutter und anderen Künstlern den „Lukasbund“. Ab 1810 in Rom ansässig, konvertierte er 1813 zum Katholischen Glauben und demonstrierte damit auch äußerlich die Hinwendung zu der Religion, welcher seine Darstellung fast ausschließlich galten. Frau Brigitte Heise schrieb a.o.O. zu diesem Blatt im Mai 2008: „Das vorliegende Motiv stammt aus der frühen römischen Zeit Overbecks und ist eine Variante von der im Kupferstichkabinett der Museen für Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck unter der Inventar-Nummer 1948/12 befindlichen lavierten Feder- und Pinselzeichnung. Die Komposition ist identisch; im Detail sind jedoch Unterschiede sichtbar: die Quadrierung der Mauer ist zugunsten einer ruhigen Fläche aufgegeben, es fehlt die Aura des Sterns. Die vorliegende Zeichnung ist stärker auf den Umriss konzentriert und durch den Wegfall der malerischen und modellierenden Wirkung der Lavierung wirkt sie flächiger und mit geringerer Tiefenwirkung. Denkbar ist eine Entstehung vor der Umsetzung in das Gemälde, da die Struktur der Zeichnung, die im Format nur geringfügig von der ersten Fassung abweicht, stärker „kartonähnliche“ Züge aufweist. Das Gemälde für die Königin Caroline von Bayern stellt die Szene seitenverkehrt dar (heute Hamburger Kunsthalle)“. Provenienz: Sammlung Königs Friedrich August II von Sachsen, Dresden (Lugt 971). Winterberg, Heidelberg, Auktion 1, 1970 und Sammlung Richard Bellm, Karlsruhe.

Verkaufspreis: 12.500 €

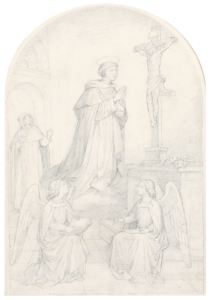

FRIEDRICH OVERBECK

Lübeck 1789 – 1869 Rom

Christus wird mit dem Kreuz beladen. Entwurf für die Folge der Kreuzwegstationen. Bleistiftzeichnung, stellenweise mit Einfassungslinie, um 1850.

Bezeichnet oben links: „2“. Auf Vélin. 12,6 x 8,9 cm (Darstellung und Blatt). Alt auf Unterlagekarton montiert. Friedrich Overbeck begann 1850 eine Serie von Aquarellen zu den Kreuzwegstationen im Auftrag des Carlo Baldeschi und des Marchese Campana. 1857 war der Zyklus von 14 Blättern beendet. 1861 nahm er die Serie noch einmal auf, dieses Mal für den Bildhauer Carl Hoffmann zur Ausführung als Basrelief. Die Nummerierung der Skizze weist auf die zyklische Folge hin. Blatt 2 zeigt den Beginn des Weges: Christus wird mit dem Kreuz beladen. Die vordere Gestalt des Schergen und die des hinteren sind in der endgültigen Formulierung beibehalten. Die Haltung Christi wird leicht verändert, das Antlitz ist nun dem Betrachter zugewandt. Die Figuren im Hintergrund werden durch das entsetzte Abwenden dramatisiert und zu Reitern umgewandelt. Deutlich ist noch die Orientierung an der Skizze durch den Turban des vorderen Reiters. Die Folge wurde im Anschluss von B. Barloccini gestochen. Provenienz: Sammlung Prinz Johann Georg, Herzog von Sachsen (Lugt 1162 c). Winterberg, Heidelberg, Auktion 2, 1970 und Sammlung Richard Bellm, Karlsruhe.

Verkaufspreis: 5.500 €

FRIEDRICH OVERBECK – Umkreis

Die Grablegung Christi. Umrisszeichnung nach dem um 1315/30 entstandenen Freskenzyklus von Pietro Lorenzetti zum Leben Christi in der Unterkirche San Francesco, Assisi. Bleistiftzeichnung um 1829.

B. Heise, Friedrich Overbeck. Künstler des Lukasbundes (Ausst.-Kat. Winterberg), Heidelberg 2009, Nr. 20. –

Auf Bütten. 10 x 14,5 cm. (Darstellung; Blatt: 22,4 x 29,3 cm). Gering stockfleckig. Unterrand schwach angestaubt und mit kleiner hinterlegter Fehlstelle am Oberrand. Zu der bevorzugten Lektüre der Nazarener gehörten die „Lebensläufe der berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten“ von Giorgio Vasari. Sie waren wichtiger Bestandteil der abendlichen Lesestunden im Kloster San Isidoro. Die Viten und Werke der Künstler der Frührenaissance waren den Freunden um Friedrich Overbeck vorbildhaft. So pilgerten sie zu den Orten, wo sie diese Werke vor Ort studieren konnten. Dazu gehörte vor allem San Francesco in Assisi. Der Zyklus zum Leben und Tod Christi befindet sich im linken Querschiff der Unterkirche San Francesco in Assisi. Auch hier wird die Darstellung auf den Umriss reduziert, auf jegliche Binnenstruktur und ornamentale Gestaltung verzichtet. Auch das im Fresko stilisierte Bergmotiv rechts der Figurengruppe wird ausgespart. Zeichnungen wie diese sollten das Auge und die Hand der Künstler um Overbeck schulen, um im Sinne der Vertreter der italienischen Frührenaissance die eigene Malerei zu prägen. Provenienz: Sammlung Prinz Johann Georg, Herzog von Sachsen (Lugt 1162 c) mit der Inventarnummer „S. I. No. 3914“. Winterberg, Heidelberg, Auktion 1, 1970 und Sammlung Richard Bellm, Karlsruhe.

Verkaufspreis: 3.500 €

NICOLAS POUSSIN – Umkreis

Christus mit Petrus am See Genezareth, daneben lagernde Jünger am Ufer und in einem Fischerboot. Lavierte Pinselzeichnung in Braun über Vorzeichnung in Kohle und Bleistift mit teilweiser Einfassungslinie in Braun.

Auf zusammengesetztem Bütten mit Wasserzeichen: Kreis mit Buchstaben „ES“. 29,3 x 46,3 cm (Darstellung und Blatt). Mit geglätteter und hinterlegter Mittelfalte und kleiner Eckknickspur. Schwach gebräunt sowie stockfleckig. Interessante Zeichnung, die stilistisch dem klassizistischen Barock zuzuordnen ist.

Verkaufspreis: 1.800 €

GIOVANNI RAGGI

Bergamo 1712 – 1792 Madrid

Zwei weibliche, von Putten begleitete Figuren, auf einer Wolke schwebend. In Zartbraun lavierte Federzeichnung in Braun über Bleistift, mit Einfassungslinie in Schwarzbraun.

Vgl. Ausst.- Kat. Les Dessins venitiens des Collections de l’Ecole des Beaux-Arts, Paris, 1990, Nr. 83ff. –

Auf Bütten. 24 x 18,5 cm (Darstellung; Blatt: 31,5 x 24,5 cm). Gering fleckig bzw. mit schwacher grauer Farbspur. Linker Rand hinterklebt, bzw. Ränder teils mit wenigen durchscheinenden Kleberesten. Obere rechte Ecke mit geringfügiger Knickspur. 1733 traf Raggi auf Giovanni Battista Tiepolo, als dieser die Colleoni-Kapelle in Bergamo freskierte. Durch Empfehlung des Paduaner Musikers Lodovico Ferronati und des Mäzens Graf Giovanni Pesenti erhielt Raggi die Möglichkeit, Tiepolo nach Venedig zu folgen und von ihm 1733-41 in Malerei unterrichtet zu werden. Provenienz: Winterberg, Heidelberg, Auktion 44, 1992. Sammlung Erik Jayme, Heidelberg.

Verkaufspreis: 2.400 €

FRIEDRICH CHRISTIAN REINERMANN

Wetzlar 1764 – 1835 Frankfurt/M.

Italienische Landschaft mit Bachlauf. Lavierte Pinselzeichnung in Braun über Bleistift mit aufgesetzter, in Grün lavierter Blende mit Einfassungslinie in Tuschfeder.

Auf der aufgesetzten Blende signiert. Auf leichtem chamoisfarbenem Bütten mit angeschnittenem Wasserzeichen: „Bekröntes Fleur-de-Lys-Wappen“. 26,1 x 36,4 cm (Blatt). Mit leichten Unregelmäßigkeiten (rechts) auf Bütten aufgezogen. Schwach fleckig. Reinermann reiste 1789/90 nach Italien, wo er sich vor allem als Schüler von L. Ducros in Rom aufhielt. Sein Werk ist geprägt von Landschaftsveduten sowohl in Aquarell als auch in Sepia und Aquatinta. Provenienz: Süddeutsche Sammlung.

Verkaufspreis: 1.500 €

FRIEDRICH SUSTRIS – zugeschrieben

Venedig (?) 1540 – 1599/1600 München

Das jüngste Gericht. Lavierte Federzeichnung in Braun mit Einfassungslinie.

Auf Bütten. 26,5 x 38,4 cm (Darstellung; Blatt: 30 x 43,8 cm). Vereinzelt (hauptsächlich an den Rändern) gering angestaubt und fleckig. Mit kleinen, hinterlegten Einrissen am Ober- bzw. Unterrand. Sustris wurde in Italien ausgebildet und arbeitete an mehreren Projekten unter Giorgio Vasari, dem künstlerischen Leiter von Herzog Cosimo I. de Medici von Florenz. Dort verfeinerte er nicht nur den vasarischen Figurenstil, sondern lernte auch, große vielschichtige Projekte zu leiten, an denen zahlreiche Künstler der verschiedensten Gattungen beteiligt waren, so z. Bsp. die Ausgestaltung der Badstuben der Stadtresidenz des Augsburger Bankiers Hans Fugger oder die Erweiterung und Ausschmückung der Burg Trausnitz in Landshut für Herzog Wilhelm V. von Bayern. Nach dem Tod Herzog Albrechts V. zog Wilhelm V. nach München, wo Sustris für eine Vielzahl von Projekten verantwortlich war, von großformatigen gemalten Programmen über gestochene Andachtsgraphik bis hin zu Hoffesten und Feuerwerksdarbietungen. 1582-89 realisierte der Künstler zwei Vorhaben in der Münchner Residenz. Die Gewölbe des Grottenhofs wurden mit Fresken ovidischer Motive ausgestattet und das Antiquarium, in dem früher die Sammlung antiker Büsten und Münzen Albrechts V. untergebracht war, wurde in einen Bankettsaal mit heute noch erhaltenen Grotesken und allegorischen Figuren an Wänden und Decke umgestaltet. 1586 zum Hofkünstler ernannt, fertigte Sustris Entwürfe für Werke, die von anderen Künstlern ausgeführt wurden, so dass er großen Einfluss auf die vom Hof in dieser Zeit in Auftrag gegebene Kunst hatte. Ein umfangreicher Bestand an Zeichnungen und Druckgraphiken dokumentiert seinen Verdienst, den Spätrenaissance-Stil am Hof der Wittelsbacher und somit auch in weiten Teilen Süddeutschlands eingeführt zu haben. Die vorliegende, manieristisch wirkende Zeichnung erhält ihren Reiz durch das Wechselspiel von Kontur und geschickter Lavierung, die die Plastizität der Figuren akzentuiert. Sie zeigt in kapriziösem und spannungsgeladenem Stil eine Fülle von einzelnen Motiven, die sich zu einer eindrucksvollen Komposition zusammensetzen. Sammlung Helmut Märkt, Reutlingen (nicht bei Lugt).

Verkaufspreis: 3.800 €

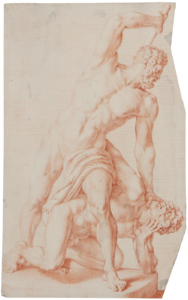

PHILIPP VEIT

Berlin 1793 – 1877 Mainz

Die Erscheinung (recto) – Das Abendmahl (verso). Einem jungen Mann erscheint ein Heiliger mit zwei Engeln vor einem Altar mit Kruzifix – Christus mit seinen Jüngern. Bleistiftzeichnung mit abgerundetem Oberrand und Einfassungslinie.

Abendmahl vgl. N. Suhr, Philipp Veit. Leben und Werk eines Nazareners. Weinheim 1991, K 36 und Z 138 (dort Karton bzw. Zeichnung mit Skizzen zu den Wandbildern im Mainzer Dom). –

Verso mit kleiner Variante des o.g. Motivs am Unterrand sowie mit Bezeichnungen von fremder Hand. Auf Vélin. 32,5 x 22 cm (Darstellung; Blatt: 36,2 x 23,2 cm). Gering angestaubt und vereinzelt stockfleckig. Rechter Rand mit schwacher Knickspur. Das Format und die detailgetreue Ausführungen der beiden Zeichnungen legt nahe, dass es sich um Entwürfe für Gemälde handelt. Provenienz: Sammlung Prinz Johann Georg von Sachsen (Lugt 1162 c) mit Inventarnummer „S I 35389 u 90“ (verso auf dem Orig.-Passepartout). Sammlung Richard Bellm, Karlsruhe.

Verkaufspreis: 2.800 €

PETER ANTON VON VERSCHAFFELT

Gent 1710 – 1793 Mannheim

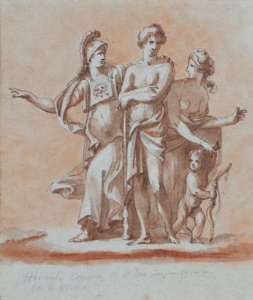

Herakles am Scheideweg. Federzeichnung in Braun mit Rötel.

Vgl. Städtisches Reiss-Museum Mannheim, P. A. Verschaffelt, Mannheim 1976, Nr. 70 c. –

In Bleistift alt bezeichnet „Hercule conseille, s’il doit suivre la vertue ou la vie“. Auf zart graublauem Bütten mit Wasserzeichen „WAKNST“ (Fragment). 18,3 x 17,5 cm (Darstellung; Blatt: 20,8 x 17,5 cm). Am linken Rand alt auf gelb eingefärbte Büttenunterlage mit Wasserzeichen „IV“ montiert. Vereinzelt stockfleckig und mit winzigem Löchlein. Die bildhaft ausgeführte Zeichnung zeigt eine Szene aus der griechischen Mythologie. Der jugendliche Herakles steht zwischen der Göttin Athena und der Göttin Aphrodite, die von einem kleinen Amor begleitet wird. Sie personifizieren die Tugend bzw. die Lust und weisen dem Helden den Weg zu Ruhm und Ehre oder zu Genuss und Reichtum. Die Gesamtkomposition der Zeichnung ist ausgewogen und harmonisch, die zentrale, fast statische Gestalt des Herkules wird durch die beiden nach den Seiten strebenden Frauengestalten flankiert und durch den Bildaufbau das Dilemma des Helden verdeutlicht. Provenienz: Sammlung Inge Schlenker, Heilbronn, erworben im Stuttgarter Kunsthandel, 1974.

Verkaufspreis: 3.800 €

PETER ANTON VON VERSCHAFFELT

Gent 1710 – 1793 Mannheim

Stratonike und Antiochos. Tuschfederzeichnung mit Rötel, stellenweise mit doppelter Einfassungslinie in Bleistift bzw. brauner Feder.

Mit dreizeiligem altfranzösischem, erklärendem Text in brauner Feder unterhalb der Darstellung „Erasistrato Medecin d’antioco…“. Verso auf der Unterlage von fremder Hand alt in brauner Feder bezeichnet mit „A. No. 113 f“. Auf blaugrauen Bütten mit Wasserzeichen „IFLNST“, am linken Rand alt auf gelb eingefärbte Büttenunterlage mit Wasserzeichen „Fleur de Lys“ im Doppelkreis aufgezogen. 20 x 27 cm (Darstellung; Blatt: 38,8 x 34 cm). Mit kleinem Fettfleck am Oberrand. Das vorliegende Blatt zeigt eine Szene aus der griechischen Mythologie, die von Appian und Plutarch überliefert und mehrfach in der Bildenden Kunst aufgegriffen wurde: Antiochos, der Sohn des Diadochenkönigs Seleukos I, erkrankte schwer. Sein Vater beauftragte Erasistratos, den besten Arzt der damaligen Zeit, ihn zu heilen. Während der Untersuchung betrat Stratonike, Tochter des Königs Demetrios I. und junge Ehefrau von Seleukos, das Gemach. Erasistratos erkannte daraufhin an den Symptomen seines Patienten, dass kein körperliches Leiden, sondern die Liebe zur Stiefmutter die Krankheitsursache war. Um ihn zu heilen, überließ König Seleukos I. seinem Sohn Frau und Reich. Provenienz: Niederländischer Privatbesitz.

Verkaufspreis: 4.200 €

PETER ANTON VON VERSCHAFFELT

Gent 1710 – 1793 Mannheim

Der Wettkampf des Apollo mit dem Satyr Marsyas. lllustration zum VI. Buch der Metamorphosen des Ovid. Federzeichnung in Schwarzbraun mit Rötel, stellenweise mit Einfassungslinie.

Auf graublauem Bütten mit Wasserzeichen „Bekröntes doppeltes C“, am linken Rand alt auf gelb eingefärbte Büttenunterlage mit Wasserzeichen „Wappen mit Schrägbalken“ aufgezogen. 32,8 x 29 cm (Darstellung und Blatt). Schwach angestaubt und mit wenigen Stockfleckchen. Mit gerinfügiger, verikaler Knickspur. Der Satyr Marsyas hatte sein Spiel auf der Doppelflöte so perfektioniert, dass er sich Apollo, dem Gott der Künste und der Musik, gewachsen fühlte und diesen zu einem Wettstreit herausforderte. Die Musen als Schiedsrichter erklärten zunächst Marsyas zum Sieger; erst nachdem Apollo seinem Spiel auf der Kithara noch den Gesang hinzufügte, gewann er den Wettbewerb. Der antike Mythos wurde seit der Renaissance gerne als Motiv aufgegriffen, denn sie symbolisierte durch die Rivalität zwischen Blas- und Saiteninstrumenten den Unterschied zwischen sinnlicher und intellektueller Form der Musik. Provenienz: Sammlung Inge Schlenker, Heilbronn, erworben im Stuttgarter Kunsthandel, 1974.

Verkaufspreis: 4.800 €