MARTINO ALTOMONTE, eigentl. MARTIN HOHENBERG – zugeschrieben

Neapel 1657 – 1745 Wien

Maria mit dem Jesusknaben, der die Fesseln von Gefangenen löst, darüber Gottvater. Lavierte Federzeichnung in Braun mit doppelter Einfassungslinie um 1700.

Recto und verso in Bleistift von fremder Hand zugeschrieben. Auf bräunlichem Bütten. 17 x 21,2 cm (Darstellung; Blatt: 18,3 x 22,5 cm) Schwach fleckig, mit wenigen, vereinzelten Knickspuren und mit teils durchscheinenden Klebespuren in den Ecken auf Unterlage montiert. Altomonte war Sohn des aus Tirol nach Neapel eingewanderten Bäckers Michael Hohenberg und ging mit 15 Jahren nach Rom in eine fünfjährige Lehre bei Giovanni Battista Gaulli, gen. Bacciccio. Anschließend studierte er bei Carlo Maratta und wahrscheinlich auch an der Accademia di S. Luca. Ab ca. 1700 in Wien tätig, verschmolzen italienische und französische Anregungen In seinem Werk. Er gilt neben Johann Michael Rottmayr als Begründer der barocken österreichischen Deckenmalerei. Interessante Zeichnung mit durch Lavierung erzielten, kontrastreichen Licht- und Schatteneffekten. Provenienz: Winterberg, Heidelberg, Auktion 42, 1991. Sammlung Erik Jayme, Heidelberg.

Verkaufspreis: 2.200 €

GIUSEPPE BERNARDINO BISON

Palmanova/Friaul 1762 – 1844 Mailand

Madonna mit Kind und Heiligen. In Rotbraun lavierte Federzeichnung in Braun über Rötelskizze, um 1800.

Vgl. Magani, Fabrizio und Giuseppe Pavanello, I disegni di Giuseppe Bernardino Bison dell’Album Scaramangà di Trieste, Triest, 1996, Nr. 1 mit ganzseitiger Farbabb. S. 39. Von Feuerbach bis Fetting. Bilder einer Privatsammlung. Ausstellungs-Katalog Städtische Galerie im Kulturhof, Speyer 2002, Nr. 43 (dort schreibt der Sammler Erik Jayme: „Der Ankauf der Madonna mit Heiligen von Bison gab diesem Teil der Sammlung ein eigenes Gewicht“). –

Auf Bütten mit Wasserzeichen: „Bekrönter Löwe“. 23 x 17,6 cm (Blatt und Darstellung). Gering knitterfaltig. Linke untere Ecke mit braunem Fleck und linker Rand mit winzigem Löchlein sowie rechte untere Ecke mit ergänzter Fehlstelle. Im Alter von 15 Jahre kam Bison nach Venedig und konnte dort noch den direkten Einfluß des venezianischen Settecento erleben, vermittelt durch Giovanni Domenico Tiepolo und Francesco Guardi. Trotz seiner lombardischen Herkunft konnte Bison hierdurch zu einem der letzten Vertreter werden, dessen Erbe er weit bis in das 19. Jahrhundert vermittelte. Prof. Bernard Aikema, Katholieke Universiteit Nijmegen schreibt in beiliegender Expertise vom 29. 5.1997 zu vorliegender Zeichnung: „Bison war ein brillanter Eklektiker, der sich in diesem Blatt von Tiepoloesquen Vorbildern inspirieren lässt. Die Kopfform der Madonna, der etwas nervöse Federstrich und die Arcierungen sind so gut wie eine Signatur von Bison. Für Vergleichsbeispiele könnte ich Sie verweisen… nach der Publikation von Fabrizio Magani und Giuseppe Paravello, G. B. Bison, L’Album Scaramangà, Trieste 1996. In diesem Prachtband wird ein ganzes Skizzenbuch von Bison publiziert mit wunderbaren Abbildungen. Sie werden sehen, dass Ihre Zeichnung zweifelsohne vom selben Autor stammt“. Provenienz: Winterberg, Heidelberg, Auktion 43, 1992. Sammlung Erik Jayme, Heidelberg.

Verkaufspreis: 5.800 €

LODOVICO CARDI, gen IL CIGOLI – Umkreis

Heiliger Bischof Carlo Borromeo im Gebet vor einem Altar kniend. Darstellung mit Rundbogenabschluß, vermutlich Vorstudie für eine größere Arbeit. In Braun lavierte Federzeichnung in Schwarzbraun mit Einfassungslinie mit Bleistiftquadratur, um 1615.

Auf Bütten. 24,2 x 14 cm (Darstellung; Blatt: 31,5 x 25 cm). Im Passepartoutausschnitt gering gebräunt. Etwas stock- und braunfleckig. Verso an den Rändern teils mit geringfügig durchscheinenden Klebespuren. Cardi war als (Kirchen-) Maler, Zeichner, Architekt und Kunstschriftsteller sowohl in Florenz als auch Rom tätig. Er schuf auch Entwürfe zu Theateraufführungen, Kostümen und Bühnenbildern, so im Jahr 1608 für die Hochzeit von Maria de’ Medici mit Heinrich IV oder die Hochzeitsfeier von Cosimo II de’ Medici und Maria Magdalena von Habsburg. 1613 starb er überraschend in Rom. Die vorliegende Zeichnung zeigt in der Bildkomposition und der Anordnung große Ähnlichkeit mit einem sich in einer Seitenkapelle der Kirche San Nikola in Pisa befindlichen Gemälde „San Carlo Borromeo adora il crocifisso“ welches von der Hand des Cigoli-Schülers Giovanni Bilivert (1576 – Florenz – 1644) stammt. Provenienz: Winterberg, Heidelberg, Auktion 39, 1989. Sammlung Erik Jayme, Heidelberg.

Verkaufspreis: 2.800 €

LUDOVICO CARRACCI – Umkreis

Mänade im Gespräch mit Bacchus. Darstellung mit angerundetem Oberrand, wohl Lünettenentwurf. In Braun aquarellierte und in weißer Kreide gehöhte Bleistiftzeichnung.

Recto und verso alt zugeschrieben „L. Carracci“. Auf blaugrünem faserigen Bütten. 24,7 x 38 cm (Darstellung und Blatt). Leicht gebräunt und stockfleckig. Mit winzigem Löchlein, am Unterrand mit Tintenspur sowie geringfügig in die Darstellung reichende Beschädigung am Oberrand restauriert. Mit teils durchscheinenden Klebespuren an den Rändern. Fein ausgeführte, durch Höhung und Lavierung sehr plastisch wirkende Darstellung. Provenienz: Winterberg, Heidelberg, Auktion 70, 2005. Sammlung Erik Jayme, Heidelberg.

Verkaufspreis: 1.200 €

GIOVANNI BATTISTA CROSATO

Treviso (?) 1697 – 1758 Venedig

Soldaten übergeben ihre Waffen einem Heiligen. Darstellung mit muschelförmiger Rocailleumrahmung, vermutlich Vorstudie für ein Deckengemälde. In Grau lavierte Federzeichnung in Braun über Bleistift.

Von Feuerbach bis Fetting. Bilder einer Privatsammlung. Ausstellungs-Katalog Städtische Galerie im Kulturhof, Speyer 2002, Nr. 47. –

In der Umrahmung signiert „Giambattista Crosato“ und ortsbezeichnet „Venezia“. Auf leichtem chamoisfarbenem Bütten mit nicht identifizierbarem Fragment eines Wasserzeichens. 17 x 18 cm (Darstellung; Blatt: 26 x 19 cm). Gering gebräunt und vereinzelt fleckig. Mit schwachen Knickspuren. Ränder teils etwas unregelmäßig. Unterrand mit hinterlegtem Einriß. Oberrand hinterklebt. Crosato war als Bühnenbildner, Dekorationsmaler für Kirchen und Paläste sowie als Zeichner tätig. Über seine Ausbildung ist wenig bekannt, jedoch hat er sich vermutlich an Werken von Sebastiano Ricci, Jacopo Amigoni und Antonio Pelligrini geschult. Er war in Turin und Venedig, vermutlich aber auch in Bologna tätig. Die vorliegende Zeichnung ist motivisch nicht endgültig einzuordnen, da auch die Segnung der Waffen der knienden Soldaten durch einen Heiligen dargestellt sein könnte. Provenienz: Sammlungen L. Zatzka, Wien und „HL“ im Halbkreis, vermutlich Hans Licht (Lugt 2672 und nicht bei Lugt). Winterberg, Heidelberg, Auktion 30, 1985. Sammlung Erik Jayme, Heidelberg.

Verkaufspreis: 2.500 €

GASPARE (GASPARO) DIZIANI, gen. MAMMA – zugeschrieben

Belluno 1689 – 1767 Venedig

Auferstehung Christi. In Grau lavierte Federzeichnung in Braun mit Bleistift mit Einfassungslinie in Tuschfeder.

Verso in Tuschfeder als zugeschrieben „Diziani“ und bezeichnet „168“ sowie mit weiteren, teils unleserlichen Bezeichnungen in Bleistift (darunter „N. 1329“). Auf Bütten mit Wasserzeichen: Wappen mit Helm und Helmzier. 41,2 x 29,5 cm (Blatt und Darstellung). Mit geglätteter, horizontaler Mittelfalte. Gering angestaubt und stockfleckig. Mit kleiner Fehlstelle im Bereich der linken unteren Einfassungslinie. Verso an den Rändern mit teils durchscheinenden Resten alter Montierung sowie Klebespuren. Diziani zählt zu den führenden Meistern des Spätbarock. Er begann seine Ausbildung bei Antonio Lazzarini in seiner Geburtsstadt. 1709 trat er in Venedig zunächst in die Werkstatt von Gregorio Lazzarini ein, dann setzte er seine Ausbildung bei Sebastiano Ricci fort, der ihn nachhaltig beeinflusste. Ab 1712 hielt er sich in England und Deutschland auf, wo sich in Dresden sein Können ab 1717 zu voller Blüte entfaltete und er als Kirchen- und Bühnenmaler für Kurfürst August III. von Sachsen tätig war. Von einem Aufenthalt in Rom 1726/27 abgesehen, war ab 1720 erneut in Venedig ansässig. Nach dem Tod von Ricci 1734 gab er die Bühnenmalerei auf, wandte sich ganz der Dekorationsmalerei und nahm zahlreiche Aufträge für Historien- und Landschaftsgemälde an. Die vorliegende Zeichnung weist Charakteristika von Dizianis Zeichenstil auf, die sich auch bei weiteren Zeichnungen finden. Auffallend ist hier besonders der Gegensatz zwischen den Figuren der Soldaten sowie des Engels mit kräftigen Konturlinien und die akzentuierter Lavierung und der durch einen zarten Umriß und dezenter Pinselführung durchgeistigt wirkenden Christusgestalt. Das Blatt könnte eine Vorstudie oder Entwurfszeichnung für ein Altarbild sein. Provenienz; Sammlung Erhard Oskar Kaps, Leipzig (Lugt 3549) und Dr. Rainer Kaps, Leipzig (Sohn des vorherigen; Lugt 4641) sowie Erik Jayme, Heidelberg.

Verkaufspreis: 4.800 €

GASPARE (GASPARO) DIZIANI, gen. MAMMA – zugeschrieben

Belluno 1689 – 1767 Venedig

Sich fürchtende, liegende und stehende Soldaten. Studienblatt mit 3 Einzeldarstellungen. In Grau lavierte Federzeichnung in Braun, oberitalienisch, 1. Hälfte 18. Jahrhundert.

Rechts oben in brauner Feder paginiert „17“. Auf leichtem Bütten. 27,1 x 19,3 cm (Darstellung und Blatt). Mit kleinen Fehlstellen alt aufgezogen. Gering (braun-) fleckig sowie am Unterrand mit schwachen rötlichen Farbspuren. Diziani zählt zu den führenden Meistern des Spätbarock. Er begann seine Ausbildung bei Antonio Lazzarini in seiner Geburtsstadt. 1709 trat er in Venedig zunächst in die Werkstatt von Gregorio Lazzarini ein, dann setzte er seine Ausbildung bei Sebastiano Ricci fort, der ihn nachhaltig beeinflusste. Ab 1712 hielt er sich in England und Deutschland auf, wo sich in Dresden sein Können ab 1717 zu voller Blüte entfaltete und er als Kirchen- und Bühnenmaler für Kurfürst August III. von Sachsen tätig war. Von einem Aufenthalt in Rom 1726/27 abgesehen, war ab 1720 erneut in Venedig ansässig. Nach dem Tod von Ricci 1734 gab er die Bühnenmalerei auf, wandte sich ganz der Dekorationsmalerei und nahm zahlreiche Aufträge für Historien- und Landschaftsgemälde an. In der vorliegende Zeichnung gelang es dem Künstler, die dramatische Atmosphäre der einzelnen Szenen – eventuell Detailstudien zu einer Auferstehung oder Himmelfahrt – durch schwungvolle, sichere Strichführung in Kombination mit differenzierter grauer Lavierung wiederzugeben. Provenienz: Winterberg, Heidelberg, Auktion 46, 1993. Sammlung Erik Jayme, Heidelberg.

Verkaufspreis: 2.800 €

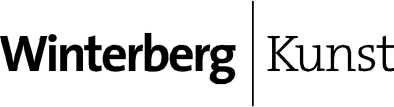

ERNST FRIES

Heidelberg 1801 – 1833 Karlsruhe

Oberwesel mit dem Ochsenturm. Stellenweise in Deckweiß gehöhte Bleistiftzeichnung 1819.

Gebrüder Ernst und Bernhard Fries. Ausstellungs-Katalog Galerie Fach, Frankfurt a.M./Winterberg-Kunst, Heidelberg 2017, Nr. 2 mit Abb. S. 37. –

Datiert „den 26t Juny 1819“ und ortsbezeichnet „Oberwesel“. Auf braun-grauem Bütten mit Wasserzeichen: Anker mit Danish Royal Cipher. 30 x 48,3 cm. Gering fleckig und mit wenigen Papierergänzungen. Linker Rand etwas unregelmäßig sowie rechte obere Ecke mit schwacher Knickspur. Ernst Fries gehört zu den deutschen Künstler, die vor allem im Bereich der Zeichnung im frühen 19. Jahrhundert stilprägend waren. Nach Zeichenunterricht durch Friedrich Rottmann – seine Mitschüler waren Carl Philipp Fohr und Carl Rottmann – und später durch Carl Kuntz studierte Fries 1818 kurz an der Akademie München die Fächer Landschaftsmalerei und und Figurenzeichnen. Er reiste jedoch bald wieder nach Heidelberg und Darmstadt, wo er Freundschaft mit Heinrich Schilbach und Carl Sandhaas pflegte. Bereits im Herbst 1818 unternahm er eine erste Rheinreise; die zweite Studienreise erfolgte im Juni 1819 zusammen mit Rudolf Kuntz und wahrscheinlich auch mit Schilbach im Auftrag des Heidelberger Verlegers Joseph Engelmann für die Mappe ‘Malerische Ansichten des Rheines, der Mosel und des Haardt, und Taunusgebürges’. Hierfür schuf er zahlreiche Zeichnungen, aus denen 18 Blatt ausgewählt und gestochen wurden (Vgl. Wechssler 787-804). Die vorliegende Zeichnung gehört nicht zu den veröffentlichten Motiven, zeigt jedoch das Interesse des Künstlers an bekannten Örtlichkeiten sowie gleichzeitig sein großes Können, vor Ort mit wenigen Strichen, Schraffuren und punktuell eingesetzter Weißhöhung eine stimmungsvolle Atmosphäre einzufangen,

Verkaufspreis: 15.000 €

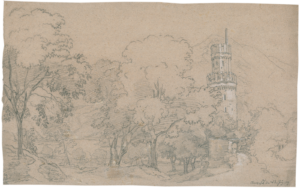

ERNST FRIES

Heidelberg 1801 – 1833 Karlsruhe

Starnberg mit dem Schloß und der Sankt Josefskirche. Bleistiftzeichnung 1823.

Gebrüder Ernst und Bernhard Fries. Ausstellungs-Katalog Galerie Fach, Frankfurt a.M./Winterberg-Kunst, Heidelberg 2017, Nr. 20 mit Abb. S. 65 unten. –

Ortsbezeichnet „Starenberg“ (sic!) sowie verso mit nicht aus dem Nachlaßverzeichnis stammender Inventarnummer „5“ . Auf gelblichem Vélin. 25,3 x 34,6 cm. Schwach fleckig. Die zarte, aber dennoch in den Architekturmotiven detailliert ausgeführte Zeichnung entstand kurz nach dem Aufbruch von Fries zu einer Italienreise in Begleitung von Heinrich Schilbach und den Brüdern Gottfried und Christoph Rist. Am 29.3.1823 erreichten sie den Starnberger See und setzten zur Roseninsel über (Vgl. Wechssler S. 21 mit Abb. 13 sowie Kat.-Nr. 743; dort ‘Skizzenbuch III’ mit Bleistiftzeichnungen mit Motiven der o.g. Italienreise 1823-25). Bereits am folgenden Tag setzte die Gesellschaft ihre Reise über Kochelsee und Walchensee nach Mittenwald fort.

Verkaufspreis: 4.500 €

ERNST FRIES

Heidelberg 1801 – 1833 Karlsruhe

Blick von Schlierbach auf den Neckar mit Stift Neuburg. Bleistiftzeichnung 1833.

Gebrüder Ernst und Bernhard Fries. Ausstellungs-Katalog Galerie Fach, Frankfurt a.M./Winterberg-Kunst, Heidelberg 2017, Nr. 46 mit Abb. S.102 oben. –

Verso mit der Nachlaßnummer „579“. Auf chamoisfarbenem Vélin. 31,5 x 47,6 cm. Mit kleiner dünner Papierstelle im Bereich des Berghangs. Frau Prof. Erika Rödiger-Diruf schreibt in der Einführung „Ernst Fries. Zeichnungen aus dem Nachlaß. Eine Auswahl“ zu o.g. Veröffentlichung auf S. 31: „Mit der Zeichnung ‘Blick von Schlierbach über den Neckar und Stift Neuburg’ hat Fries eine ungemein stimmungsvolle, unprätentiöse wie individuelle Ansicht vom Neckar geschaffen. Gezeigt ist der Blick flussabwärts auf den Neckar auf Stift Neuburg rechts im Mittelgrund. Der Standort des Künstlers ist nahe Schlierbach, von dem Teile auf der linken Blatthälfte zu sehen sind Die Zeichnung ist außerordentlich zart gehalten, so dass die subtil gehaltenen Landschaftsformen eher ahn- als sichtbar sind. Eine Ausnahme bildet die Architektur von Stift Neuburg, die Fries dedizierter wiedergegeben hat. Insgesamt herrscht hier nicht das Vedutenhafte, sondern die Landschaft selbst und das intensive Atmosphärische vor, die diffuse Stimmung an einem nebligen oder dunstgeschwängerten Morgen im Flusstal. Darin unterscheidet sich die Darstellung entschieden von jenen, in denen Fries Stift Neuburg thematisiert hat (vgl. Wechssler 775-780 689 und 690)“.

Verkaufspreis: 16.500 €

GAETANO GANDOLFI – zugeschrieben

San Matteo della Decima/Bologna 1734 – 1802 Bologna

Zwei Engel am offenen Grab Christi. Figurenstudie, wohl für ein Wandgemälde. Nicht vollständig ausgeführte, stellenweise gewischte Zeichnung in schwarzer Kreide.

Von Feuerbach bis Fetting. Bilder einer Privatsammlung. Ausstellungs-Katalog Städtische Galerie im Kulturhof, Speyer 2002, Nr. 50. –

Auf chamoisfarbenem Bütten mit Wasserzeichen: Kreis mit Buchstabe „P“. 43 x 21 cm, (Darstellung; Blatt: 44,7 x 30,6 cm). Gering fleckig. Ränder schwach gebräunt sowie Fehlstellen an 3 Ecken ergänzt. Besonders im Faltenwurf der Bekleidung der Engel plastisch ausgeführte Arbeit. Laut Hinweis von Frau Prof. S. Ebert-Schifferer, Direktorin de Bibliotheca Hertziana, Rom an den Vorbesitzer, wäre auch die Urheberschaft von Filippo Pedrini bzw. Jacopo Alessandro Calvi denkbar. Provenienz: Sammlung Erik Jayme.

Verkaufspreis: 2.500 €

GIOVANNI BATTISTA GAULLI, gen. BACICCIO

Genua 1639 – 1709 Rom

Das Herz Jesu, von Engeln getragen. Lavierte Federzeichnung in Bister über Bleistift mit Bleistiftquadratur, vermutlich Entwurf für eine Lünettenkomposition in einer Kirche.

Von Feuerbach bis Fetting. Bilder einer Privatsammlung. Ausstellungs-Katalog Städtische Galerie im Kulturhof, Speyer 2002, Nr. 52. –

Auf Bütten, am Oberrand auf Unterlage mit Wasserzeichen „Anker im Kreis“, darüber sechseckiger Stern (vgl. Briquet 477ff) montiert. 18 x 23 cm (Darstellung; Blatt: 19,2 x 28,5 cm). Mit geglätteter Mittefalte. Mit restaurierten Beschädigungen im Bereich der rechten oberen Ecke sowie mit winzigen Löchlein am rechten Rand. Am Oberrand auf Unterlage montiert. Gaulli, der neben Porträts und Gemälden mit mythologischen Motiven bevorzugt Kirchendekorationen schuf, wurde besonders bekannt durch das Deckenfresko mit der Verherrlichung des Namens Jesu im Langhaus der von Gian Lorenzo Bernini geschaffenen Kirche Il Gésu in Rom. Provenienz: Winterberg, Heidelberg, Auktion 52, 1996. Sammlung Erik Jayme, Heidelberg.

Verkaufspreis: 4.800 €

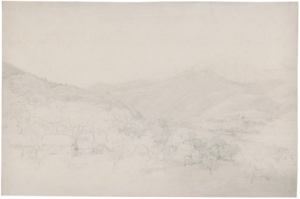

JAKOB PHILIPP HACKERT – zugeschrieben

Prenzlau 1737 – 1807 Florenz

Römische Ruinen. Federzeichnung in Grau.

Vgl. C. Nordhoff / H. Reimer, Jakob Philipp Hackert. Verzeichnis seiner Werke. 2 Bde. Berlin, Akademie-Verlag 1994, Nrn. 657 (Abb. 307), 666 (Abb. 316), 673 (Abb. 320) und 1202 (Abb. 563). –

Auf Bütten mit Wasserzeichen „J Honig & Zoonen“. 29,8 x 32 cm (Blatt und Darstellung). Gering angestaubt und hauptsächlich am Unterrand stellenweise schwach gebräunt. Mit geglätteter, parallel zum Oberrand verlaufender Knickfalte bzw. mit Knickspur im Bereich des linken Unterrandes. Jakob Philipp Hackert gilt als der angesehenste deutsche Landschaftsmaler des frühen Klassizismus. Seine Reisen von Frankreich nach Rom, in die Campagna, Tivoli und über Neapel nach Sizilien verschafften ihm unschätzbare Eindrücke aller Bereichen der klassischen Landschaft. Seine topographisch genauen Landschaftsveduten sind durch ihren streng klassizistischen Aufbau gekennzeichnet, die er in gewissenhafter und detaillierter Malweise fast ohne jegliche Stimmungswerte darstellte. Hackert konnte sich damit von den frei komponierten heroischen Landschaften seiner römischen Künstlerkollegen absetzen und auf das Interesse an detaillierten italienischen Landschaftszeichnungen als Dokumentations- und Erinnerungsstücke reagieren. Federzeichnungen ohne jede Lavierung als Studien oder Vorzeichnungen für Gemälde oder Sepiapinselzeichnungen sind bei Hackert vielfach zu finden. Die vorliegende Zeichnung zeigt ein Motiv mit einem palastartigen Gebäude, das sich dem Auge des Betrachters nicht gleich erschließt. Sie ist vor der Natur entstanden, worauf auf auch die filigrane Strichführung hinweist (vgl. Krönig-Wegner Nr. 148 mit Abb. rechts). Die kulissenhafte Staffelung der Gesteinsblöcke – teils in Verbindung mit Bogenarchitektur – dokumentiert ähnlich wie bei dem Gemälde ‘Römische Ruinen’ von 1775 (Krönig-Wegner, Nr 136 mit ganzseitiger Abb.) das künstlerische Interesse Hackerts an Ruinen.

Verkaufspreis: 2.200 €

JOHANN KASPAR HUBER

Glattfelden bei Zürich 1752 – 1827 Zürich

Baumbestandene Landschaft mit Hütte. Weißgehöhte Tuschpinselzeichnung mit schwarzer Kreide um 1780.

Monogrammiert „J.C.H. „und ortsbezeichnet „bey D…dorf“. Verso in brauner Feder nummeriert „No.101“ (letzte Ziffer nachgezogen). Auf graugrünem Bütten, alt auf blaugraue Büttenunterlage montiert. 28,8 x 48,5 cm (Darstellung; Blatt: 33 x 48,5 cm). Gering angestaubt und etwas fleckig. Während einer dreijährigen handwerklichen Ausbildung zeichnete Huber nebenbei als Autodidakt nach von Hertel in Augsburg herausgegebenen Kupferstichen. Ab 1771 studierte er zwei Jahre bei dem in Zürich tätigen Landschaftsmaler Heinrich Wüest, um sich anschließend auf Wanderschaft zu begeben. Von 1778 bis 1782 setzte er seine Ausbildung an der Düsseldorfer Akademie fort, wo er nach einem Aufenthalt in Antwerpen bis 1789 ansässig war. Nach seiner Rückkehr nach Zürich widmete er sich ausschließlich dem Landschaftsfach. Provenienz: Aus dem Künstlernachlass.

Verkaufspreis: 2.000 €

JOHANN KASPAR HUBER

Glattfelden bei Zürich 1752 – 1827 Zürich

Landschaft mit baumbewachsenen Felsen. In Grau lavierte Federzeichnung in Braun mit doppelter Einfassungslinie in Tuschfeder.

Verso auf der Unterlage in brauner Feder bezeichnet „No. 20“. 23 x 30 cm (Darstellung; Blatt: 26,1 x 30,4 cm). Mit quer zur Bildmitte verlaufenden Rissen bzw. kleinen Randbeschädigungen alt auf Büttenunterlage aufgezogen. Schwach fleckig. Während einer dreijährigen handwerklichen Ausbildung zeichnete Huber nebenbei als Autodidakt nach von Hertel in Augsburg herausgegebenen Kupferstichen. Ab 1771 studierte er zwei Jahre bei dem in Zürich tätigen Landschaftsmaler Heinrich Wüest, um sich anschließend auf Wanderschaft zu begeben. Von 1778 bis 1782 setzte er sein Ausbildung an der Düsseldorfer Akademie fort, wo er nach einem Aufenthalt in Antwerpen bis 1789 ansässig war. Nach seiner Rückkehr nach Zürich widmete er sich ausschließlich dem Landschaftsfach. Besonders in der Lavierung nuancenreich ausgeführte Zeichnung mit tiefliegendem Horizont und weiter Himmelspartie. Provenienz: Aus dem Künstlernachlass.

Verkaufspreis: 1.650 €

FRANZ KOBELL

Mannheim 1749 – 1822 München

Ideallandschaft mit steiler Felswand, Wasserfall und Monument, am Ufer zwei lagernde Figuren. In Braun lavierte Federzeichnung in Schwarzbraun mit Einfassungslinie in Tuschfeder um 1795 /1800.

Verso von fremder Hand in Bleistift alt bezeichnet „Franz Kobell gez.“ (vermutlich Sammlerbezeichnung C. Wiesböck, Wien; vgl. Lugt 2576). Auf Bütten mit Wasserzeichen „J Honig & Zoonen“. 28,5 x 43 cm (Darstellung und Blatt). Schwach bzw. an den Rändern leicht gebräunt. Gering angestaubt und mit wenigen winzigen Fleckchen. Mit vereinzelten, sorgsam restaurierten Beschädigungen (recto kaum sichtbar) am linken Rand. Meisterhafte und bildmäßig durchgeführte Landschaftskomposition, in einem in Franz Kobells Werk selten vorkommenden großen Format.

Verkaufspreis: 4.800 €

FRANZ KOBELL

Mannheim 1749 – 1822 München

Flusslandschaft im Vorgebirge. In Sepia lavierte Federzeichnung in Schwarzbraun mit Einfassungslinie 1814.

Signiert sowie verso nochmals signiert und datiert. Auf chamoisfarbenem Bütten. 13,2 x 20,7 cm (Darstellung und Blatt). Gering stockfleckig. Verso mit Kleberesten in den Ecken. Stimmungsvolle, in zarten Brauntönen nahezu aquarellhaft ausgeführte Zeichnung mit großer, perspektivischer Tiefenwirkung. Provenienz: Aus dem Künstlernachlass.

Verkaufspreis: 1.500 €

FRANZ KOBELL

Mannheim 1749 – 1822 München

Südliche, felsige Landschaft mit Badenden. Federzeichnung in Schwarzbraun mit Bleistift und Einfassungslinie in Tuschfeder.

Verso auf der Unterlage mit alten (Sammler- ?) Bezeichnungen von fremder Hand in bräunlichem Farbstift bzw. Tuschfeder (darunter „IP , „No. 21“ bzw. „NO. 33“). Auf Bütten. 11,5 x 18 cm (Darstellung und Blatt). Bis zur Einfassungslinie beschnitten und alt auf grün-beiger Unterlage mit zweifacher Einfassungslinie in Braun montiert. Ideale, in kräftiger und sich stellenweise überlagernder Schraffur ausgeführte Zeichnung. Provenienz: Aus dem Künstlernachlass.

Verkaufspreis: 1.200 €

DEUTSCHER KÜNSTLER

Brustbildnis einer jungen Frau mit Haube, im Profil nach links. Stellenweise gewischte Zeichnung in schwarzer, roter und weißer Kreide in der Art von Anton Graff, um 1800.

Auf bräunlichem Bütten. 39 x 26,5 cm (Darstellung; Gesamtgröße: 41 x 28,5 cm). Mit kleiner Quetschfalten alt aufgezogen und mit geglätteter horizontaler Mittelfalte. Vereinzelt braunfleckig und Ränder mit schwarz getuschten Papierstreifen überklebt. Ausdrucksvolles Bildnis mit bewusster Betonung des bürgerlich-privaten Aspekts der Darstellung. Der Kopf der Frau wirkt durch die zarte Rötellavierung sowie die Akzentuierung der Kinnlinie mit Schraffuren lebhaft und frisch, während die Bekleidung und der Hintergrund bis auf den Faltenwurf eher summarisch gezeigt ist. Das leicht geöffnete Oberteil impliziert eine intime Darstellung. Provenienz: Sammlung HP (ligiert) im Wappenschild (nicht bei Lugt).

Verkaufspreis: 3.400 €

DEUTSCHER KÜNSTLER

Merkur, Schutzgott des Handels und der Reisenden. Skulptur des Götterboten, umgeben von einer Bogenarchitektur. Wohl Entwurf für die Dekoration einer Wandnische. Gouache um 1800.

Auf chamoisfarbenem Bütten. 43,5 x 26 cm (Darstellung und Blatt). Gering angestaubt, mit wenigen winzigen Löchlein und am rechten Unterrand etwas wasserrandig (recto nicht sichtbar). Die vorliegende Zeichnung ist dem Klassizismus zuzurechnen und verbindet die Illusion einer idealisierten Landschaft mit Rundtempel mit minutiös und perspektivisch gekonnt ausgeführten architektonischen Dekorationselementen. Die in zarter, harmonischer Farbgebung dargestellte Götterfigur hebt sich hell vor der kräftig ausgeführten Umgebung ab.

Verkaufspreis: 1.800 €